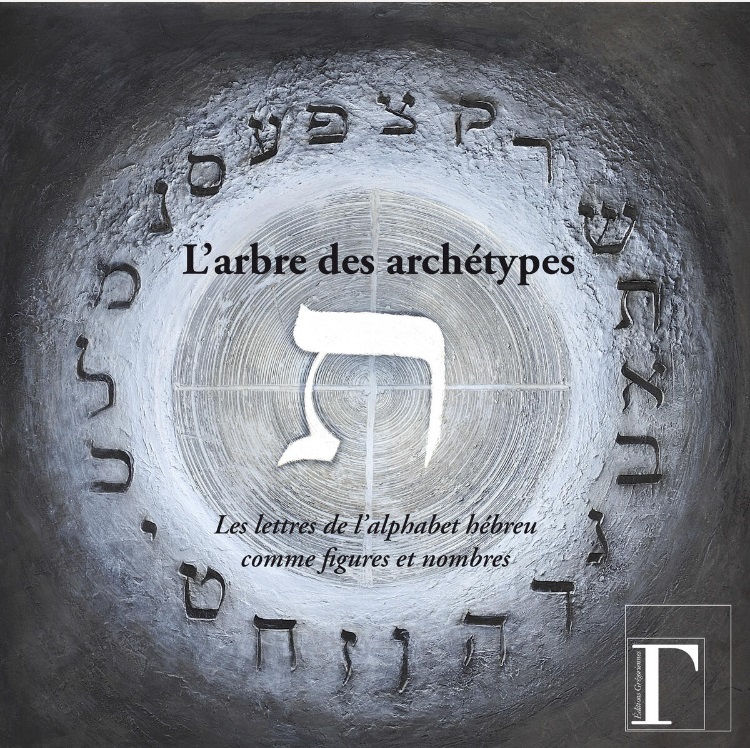

Les lettres de l’alphabet hébreu comme figures et nombres

L’arbre des archétypes montre la signification des lettres de l’alphabet hébreu, qui semble être un système de signes conduisant à une connaissance profonde de l’anthropologie, étudié ici à travers le psaume alphabétique 145.

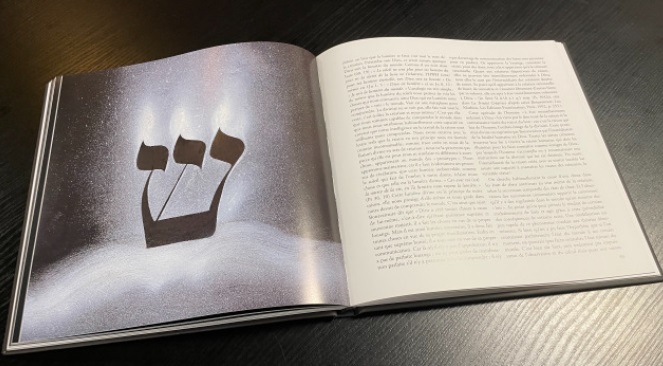

Ces lettres ont été créées, avant leur écriture carrée venant de Babylonie, à partir de l’idée hiéroglyphique importée d’Égypte : chaque lettre-syllabe désigne d’abord un objet et cet objet représente analogiquement une idée.

Les lettres se suivent dans l’alphabet selon un ordre invariable qui permet de compter mais qui dévoile aussi un enseignement sur les représentations archétypales dont nous nous servons pour penser le monde.

L’arrangement parfois étrange des « images archétypales » qu’on trouve dans la Bible témoigne de son origine « révélée ».

La figure de la Ménorah, arbre portant la lumière à partir des lettres, prend tout son sens lorsqu’on voit que les lettres sont organisées selon un ordre numérique très précis.

Jean-François Froger explore l’anthropologie biblique depuis une quarantaine d’années.

Bernadette Main, artiste plasticienne, a réalisé une œuvre originale pour cet ouvrage.

Jean-François Froger, parfois avec un co-auteur, produit des essais anthropologiques et théologiques montrant le renouvellement possible d’une pensée reconnaissant sa source d’inspiration.